過去の記事をまとめて閲覧できるアーカイブです。

※第2回以降(PDF)の閲覧はログインが必要になります。

※第1回記事はこちら

最近よく聞く「メタバース」。

引き続きトレンドになっており、2022年はメタバース元年とも呼ばれています。そんなメタバースですが、どんなものか理解している人はまだまだ少ないのではないでしょうか。

メタバースとはメタ(meta=超)とユニバース(universe=宇宙)を組み合わせた造語で、いわゆるVR「Virtual Reality」の一種です。

コンピューターネットワーク上に構築された仮想空間なのでもちろん現実ではありませんが、今メタバースは少しずつリアルな世界に近づいてきています。

そんなメタバースの可能性にいち早く注目していたのが、ご存知Meta社(旧Facebook社)です。この社名変更は記憶に新しい人も多いでしょうが、世界的な企業がメタバースにコミットする決意を表明したことには、それなりの意味があるはずです。

そこで本記事を含め、世界的大企業が巨額の投資を行うメタバースとはいったい何なのか、その将来について全6回に分けて深堀りしていきます。

メタバースでは商談をはじめとしたビジネスはもちろん、買い物や恋愛などリアルな世界同様の出来事が起こっています。「人生のパートナーがメタバースでみつかるかも……」そんな時代に生きていることを実感していただけるような記事をお届けしていきます。

その記念すべき第1回目は、メタバースが生み出す雇用についてです。

メタバースがトレンドになるにつれ、注目されているのがメタバース関連の雇用です。

メタバースには、その空間を構成する要素がいくつも存在します。たとえばアバター。アバターとは仮想空間における自分の分身であり、自分好みの外見にすることができます。

アバターを作るにはクリエイターの力が必要なので、そこに雇用が生まれます。

以下は大手転職サイトで、「メタバース」で検索した際の求人数です(2022年9月16日時点)。

また、デザイナーやエンジニアなど専門職の求人以外にもメタバース関連の店舗運営や、営業職での求人もみられました。

さらに某フリーランス求人・案件サイトで「メタバース」と検索してみたところ16件の求人がみつかりました(2022年9月時点)。

主に3Dモデリングの経験や、ゲームエンジン「Unity」や「Unreal Engine」への理解があるエンジニアが求められており、実務レベルで数年の経験があればこの分野で活躍できるようです。制作自体はゲーム開発と大きな違いはないので、関連企業での経験がある人がチャレンジするケースが増えています。

近年はデバイスの進化やネットワークの高速化が進んでおり、大人数で楽しめて、アクティブユーザーが1,000万人を超えるゲームが登場するとも言われています。

海外ではメタバース人材に特化したクラウドソーシングまで登場しました。

高度な専門性を持った人材が求められており、日本のクラウドソーシングとは毛色が少し違います。日本のクラウドソーシングでも開発系の求人は多いですが、メタバース人材専門のクラウドソーシングはまだ存在しません。

ただ、海外で事例があるということは、メタバースの需要が増えるにつれて国内の雇用やサービスも多様化してくるのではないでしょうか。

さて、メタバースの作り手側の需要について触れましたが、そもそもメタバースはユーザーが活動するための空間です。今はアパレルショップなどがメタバース上に店舗を構えており、ショップスタッフの求人もあります。

メタバースで働く人々は「アバターワーカー」と称され、以下のような専門のサイトで求人が募集されています。

すでにメタバースで働いている人がいることを考えると、一般企業でも導入が進む可能性は充分にあるでしょう。

実際にメタバースでセミナーや会議を行う企業も出てきており、メタバースに出社する未来が到来するかもしれません。

そんなメタバース出社の可能性については、ExpressVPNが雇用者1,500人と労働者1,500人に対して行ったメタバースに関するアンケートが参考になります。

調査の結果によると、約63%の労働者がメタバース上で雇用主に行動を監視されることを不安視していました。

一方の雇用主側は73%が実際に「監視している」と回答しており、この不安は的中しています。

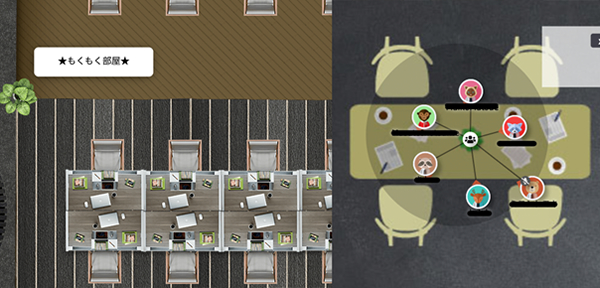

現在、筆者も「oVice(オヴィス)」というメタバースへ出社していますが、この不安を感じている人は少なからず存在します。

しかし、メタバースオフィスがあることでテレワークが許可されている側面もあるので、デメリットばかりではありません。「oVice」ではオフィスを自由に改造できたり、プロフィールアイコンを自由に変えられたりで、ゲーム感覚を味わえます。これはメタバースならではの感覚で、筆者にとっては非常に新鮮でした。

作業中は音声や映像をオフにしているので、監視の目もそれほど気になりません。ゴーグルをつけているわけではないので、ストレスもないというのが本音です。休憩中はカフェスペースなどに移動してリラックスできるので、気を張ることもありません。

またメタバースオフィスでは同じスペースに入らなければ会話が聞こえることもないので、一人で作業するときは音声をオフにするか部屋を変えればいいだけです。

ただ、企業によってはメタバースを導入しても従業員の行動を制限する可能性があるので、結局はオペレーションの問題になるでしょう。

今後このギャップを埋められるかが、メタバースが一般企業に浸透するかどうかの分水嶺となりそうです。

メタバース内での会議イメージ(oViceより)

会議室だけではなく、Barやカフェスペースなども用意されているので、コミュニティ運営にも最適。(oViceより)

雇用主と被雇用者の問題もありますが、メタバースでの仕事が一般化されるにはまだまだハードルがあります。

特に多くの人にとって最大のハードルはVRゴーグルでしょう。ディバイスが高額なうえに重量感があるので、装着感が気になるという人もいます。

INSIDERの記事では18人の大学職員を対象にしたメタバースに関する調査について触れています。

対象となった18人に1週間メタバースで仕事をしてもらうという調査でしたが、その内の2人は気分が悪くなり、数時間でリタイア。

1週間ほど仕事をした職員たちのフラストレーションのレベルも総じて上がるという結果になりました。

このことからわかるように、VRゴーグルをつけてメタバースで仕事をするには、健康面の問題もクリアする必要がありそうです。

2022年現在、Web3.0と呼ばれる「次世代の分散型インターネット」の時代が到来すると言われています。

これは大企業への一極集中を脱却し、情報を分散管理しようという考え方で、その一翼を担うのがメタバースです。

そんなメタバースもまだまだ一般化には時間がかかりそうですが、雇用に関してはメタバースのクリエイターや接客をはじめ、職種が多様化してきています。

コロナ禍によりコミュニケーションの仕方が変わったこともありますが、メタバースに関わる人々は、VRやブロックチェーンといった最先端の技術に触れられることに大きなメリットを感じているようです。

エンジニアをはじめとした専門職の人々も、自分がレガシー人材(*1)になってしまうことは本意ではないでしょう。そこで、新しい技術を学ぶうえでもメタバースの存在が気になるのではないでしょうか。

昨今ではブロックチェーン技術(*2)を使った、NFTゲーム(*3)も話題を集めています。

またオンラインゲームや、映画などでもメタバース関連のコンテンツが増えたので、その世界観も徐々に浸透しつつあります。

主にVRゴーグル着用問題や雇用主と雇用される側のメタバースへの認識のギャップなど、超えるべきハードルはまだまだありますが、これらがどのように軽減されていくのでしょうか。

他にもメタバースにはどのような可能性があるのか、全6回でお届けするので乞うご期待ください。

※記載されている会社名、システム名、製品名、サービス名は一般に各社の登録商標または商標です。

*1:古い技術や仕組みで構築されているシステムを扱ってきた人材。もしくはその領域のみに明るい人。

*2:暗号技術によって取引履歴を過去から一本の鎖のようにつなげる技術。

*3:NFT(Non-Fungible Token)「代替不可能なトークン」とブロックチェーン技術を使って開発されたゲーム。ゲーム内で取引されるNFTには所有権があり、デジタルデータとして唯一無二の価値を持つ。

著者プロフィール: 岩本 信彦(いわもと のぶひこ) IT系のメディアを中心にディレクター・ライターとして活動中。日々メタバースオフィスに出社している。

著者プロフィール: 岩本 信彦(いわもと のぶひこ) IT系のメディアを中心にディレクター・ライターとして活動中。日々メタバースオフィスに出社している。