過去の記事をまとめて閲覧できるアーカイブです。

※第2回以降(PDF)の閲覧はログインが必要になります。

※第1回記事はこちら

AI活用やDX推進を成功させるためには、テクノロジーよりもビジネスの知識のほうが重要ではないでしょうか。そこでビジネス上の重要な概念ではありますが、いまさら改めて聞きにくいことを厳選してお伝えすることにしました。今回は「企業理念」について解説し、それらがなぜAI活用やDX推進の成功に必要なのかを説明します。

2021年のはじめぐらいから今まで、AI活用やDX推進というテーマで50社以上を取材してきました。わざわざ取材させてもらうのですから基本的に成功事例ばかりです。成功している企業の共通点は、まず企業理念がしっかりしており、それが浸透していることによって良い企業文化が培われているということです。

一方、失敗事例の取材をしたことはないのですが、データ活用の支援をしている会社のデータサイエンティストやコンサルタントにも数多く取材しています。その方々の話では、ツールありきだったり、テクノロジー志向だったりする会社はなかなかAI活用等がうまくいかないのだと言います。

企業理念や企業文化はWhyに該当します。一方ツールやテクノロジーはWhatやHowです。WhatやHowが重要ではないというわけではありません。むしろ日本企業は製品(What)や手法(How)が優れているので発展してきた歴史があったと思うのです。

また元々、日本企業はWhyを大切にしてきました。たとえば近江商人は「買い手よし、売り手よし、世間よし」の「三方よし」という理念を持っており、明治以降の財閥にも同様の精神が引き継がれたと思うのです。しかしいつの間にか形骸化し、社訓や社是などはきれいごと」という考えを持つ会社や人が増えてしまったように感じます。あくまで私の個人的な見解ですが、一時期はやった「成果主義」の負の遺産なのではないかと思えてなりません。

しかしながらAI活用やDX推進など業務変革を伴う取り組みに成功している企業は、企業理念を飾り物にしていません。本来の日本企業の良さが復活しつつあるように思います。

たぶん日本では「企業理念」のようなものがあたりまえだったため、あまりしっかり研究されず、理論化も遅れていたのではないでしょうか。私たちは企業理念について考える際に、米国発の言葉を使うようになっています。日本人としては多少残念ではありますが、使い勝手がいいので本稿でも採用することにします。

企業理念の構成要素としては、従来はMVVだと言われていました。これはMission(使命)、Vision(未来像)、Values(価値観)の頭文字を取った言葉です。これに10年前ぐらいからPurpose(存在意義、目的)が付け加わりました。この4つをまとめてPMVVと呼ぶ人もいれば、P-MVVと呼ぶ人もいます。またPurposeおよびMVVと分けて言う人もいます。以下それぞれをカタカナで書きますが、どうもパーパスだけちょっと別物と感じている人が多いような気がします。なお本稿ではPMVVを採用します。

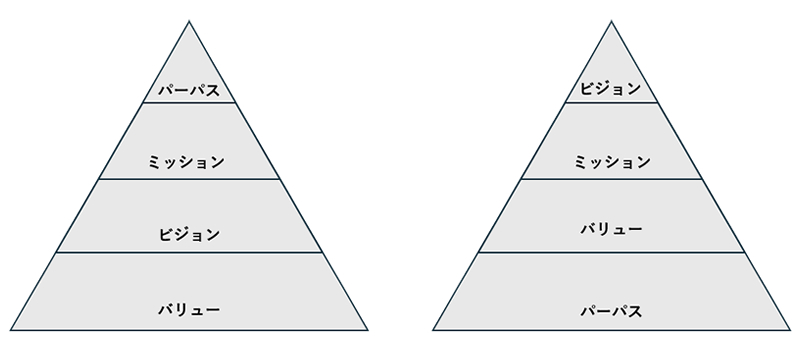

実はパーパスの位置づけも人によって違います。ある人はピラミッドの一番上にパーパスを位置づけ、別の人はピラミッドの一番下に位置づけます(図)。一番上に位置づける人は、MVVによって企業の存在意義が生まれると考えているのでしょうし、逆は企業の目的があってこそのMVVという考え方なのでしょう。

●人によって違うパーパスの位置づけ

図をよく見ると、MVVの位置も違います。左は、社員が大切にする価値観の上に10年先ぐらいの企業が目指す未来像があり、その未来像を実現することが使命であり、使命を果たすことで企業の存在意義が生まれるということですね。右は、会社の目的がベースにあって、目的から価値観が導き出され、その価値観が使命感につながり、最終的にはより良い未来を実現するのだということでしょう。

どちらもつじつまはあっています。そしてどちらでもよいと思います。実を言うと、私は以前にきっちりした定説があるのではないかと、ネットだけでなく書籍も何冊か目を通したのですが、見当たりませんでした。

ただビジネス用語に関しては、学問的な正しさも大切かもしれませんが、それを使うことで何らかの効果が生まれることのほうがより重要だと思います。そこでPMVV間の関係についてはこだわらないことにしました。

実を言うと、PMVVそれぞれの定義もそれほどはっきりしているわけではありません。そこで時価総額の高い日本企業がそれぞれどのように公表しているか見ることにしましょう。

日本経済新聞が時価総額上位企業をWebにリアルタイムで公開しています。

執筆時点(2024年9月5日 15時37分)では、1位がトヨタ、2位が三菱UFJ、3位がソニーグループでした。この3社のPMVVを調べてみました。

◆トヨタ

トヨタは、フィロソフィーコーンというものを公表しています。これもまた先ほどのPMVVの図とは順番が違います。さらに頂上に「豊田綱領」がありますが、これはパーパスとは違うようです。創始者豊田佐吉の考え方をまとめたもので、同社のDNAと位置づけられています。

詳しくは引用元を見てほしいのですが、バリューであるトヨタウェイは比較的具体的です。ミッションとビジョンは抽象的ですが、解説を読むとかなり深い内容と見受けられます。

ビジョンを引用します。

可動性(モビリテ)を社会の可能性に変える。

不確実で多様化する世界において、

トヨタは人とモノの「可動性」=移動の量と質を上げ、

人、企業、自治体、コミュニティができることをふやす。

そして、人類と地球の持続可能な共生を実現する。出典:https://global.toyota/jp/company/vision-and-philosophy/philosophy/

おそらくトヨタの社員は、フィロソフィーコーンを暗記しているのだと思います。このようなビジョンを思い出せば、行動もおのずから決まってくるでしょう。それだけで判断できなければ、ミッション、バリューとも照らし合わせて考えればいい。MVVに基づいて行動するうちに企業文化として根付いていく、という仕組みになっているわけです。

トヨタにはフィロソフィーコーンとは別に「グローバルビジョン」がありまして、フィロソフィーコーンとの関係性が私には今一つわかりませんでした。その他に「基本理念」というものまであります。ただ、矛盾したことは書かれていませんので、社員に迷いはなさそうです。

一方でパーパスについては明記がありませんでした。グローバルビジョンの中の「未来のモビリティ社会をリードする」をトヨタのパーパスだと説明している人もいますが、私は違うのではないかと考えます。トヨタがグローバル「ビジョン」という通り、ビジョンに他なりません。トヨタほど世界的に有名な企業になると、いちいち明記しなくても「存在意義」は伝わるということなのかもしれません。

◆三菱UFJフィナンシャル・グループ

三菱UFJフィナンシャル・グループでは、グループ全体の活動指針としてMUFG Wayを掲げています。MUFG Wayには、パーパス、バリューおよびビジョンはありますが、ミッションがありません。

パーパスは「世界が進む力になる。」という極めて抽象的なものですが、三菱UFJ銀行のWebサイトに説明がありますので、引用します。

世界が進む力になる。

変化の速い時代、すべてのステークホルダーが課題を乗り越え、持続可能な未来、新たなステージへと進もうとしています。その思いを叶えるチカラになること、そのために全力を尽くすこと。これが未来に向けて変わらないMUFGの存在意義です。すべてのステークホルダーの課題を起点とした戦略立案・遂行により、その解決に取り組みます。これを通じてMUFG グループの企業価値を持続的に高めることで、株主・投資家の皆さまの期待に応えていきます。

実は2020年の同グループの資料は、MVVになっていました。おそらくですが、上のパーパスの説明を読むと、ミッションをパーパスに統合したのではないかと考えられます。実際、存在意義と使命を明確に区別するのは難しいことが多いように感じます。

◆ソニーグループ

ソニーグループは、「Sony's Purpose & Values」を掲げています。つまりパーパスとバリューしかありません。全文を引用します。

Purpose

存在意義クリエイティビティとテクノロジーの力で、

世界を感動で満たす。

Values

価値観夢と好奇心

夢と好奇心から、未来を拓く。多様性

多様な人、異なる視点がより良いものをつくる。高潔さと誠実さ

倫理的で責任ある行動により、ソニーブランドへの信頼に応える。

持続可能性

規律ある事業活動で、ステークホルダーへの責任を果たす。出典:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/CorporateInfo/purpose_and_values/

ソニーグループでは、「SESSIONS」というソニーの担当者とパートナーとの対談を通じて、「Sony's Purpose & Values」を具体的に示しています。

以上、日本の時価総額ランキング上位3社のPMVVを見ました。PMVVの中のどれを採用するかだけでも各社各様だとわかります。とはいえPMVVの要素はすべて何らかの形で含まれていると言えます。

それぞれの文言は抽象的ですが、社員が憶えやすいことを優先しているのだと考えます。しかしそれだけでは理解したことにならないので、研修や事例などを通じて社員に「腹落ち」させて、企業文化として根付くように取り組んでいるのでしょう。

必ずしもPMVVという項目には分かれていませんが、時価総額の高い企業では、それらの要素をすべて盛り込んだ企業理念を作っていることがわかりました。

実は、企業理念づくりはけっこうコストがかかるのです。各社の企業理念を見ていると「こんな抽象的な文言なら自分でも作れそう」と思うかもしれません。しかし実際には、企業理念づくり専門のコンサル会社が入って、社長・会長を含めた経営層が参加して何回もワークショップを実施し、全員が合意できるような言葉にまとめるといったことが行われています。その人件費とコンサル料だけでも多大なコストです。

さらに抽象的なPMVVだけでなく、行動指針にまで落とし込むのが普通です。研修もそのためのテキストも必要になります。クレドとして配布する企業も多いでしょう。人事考課の基準も、企業理念に合わせて考え直さなければなりません。億単位のコストがかかります。それでもあえて理念を作るのは、企業変革は社員のベクトルが揃わないと失敗するからです。

たとえばDX推進のためにAIを導入するということについて考えてみましょう。これのどこが「変革」なのかといぶかしむ人もいるかもしれません。しかし、そもそもデジタル化の段階でかなりのたいへんな「変革」であるのは、経験している方ならおわかりだと思うのです。

たとえば「印鑑を無くす」というデジタル化の第一歩のような取り組みでも、抵抗する人がいたのではないでしょうか。あるいは「取引先のこともあるのだから、そんなことは絶対無理」と言い張っていた人もいたのではないでしょうか。

印鑑を無くすぐらいのことでもそうなので、DX推進のためにAIを導入するなどとなると大変革です。AI導入に至っては仕事が便利になると考える人よりも、自分の仕事がなくなると考える人のほうが多いような気がします。AIに職種を奪われると考える人もいるかもしれませんが、それ以上にAIが使いこなせなくて居場所がなくなると考える人のほうが多いかもしれません。

あるいはAIを導入することで、余計な仕事が増えると考える人もいます。AIで自動化すると言っても、軌道に乗るまではいろいろと人手がかかるものなのです。特に学習用のデータを作るのがたいへんです。また運用が開始されても、最初の数カ月ぐらいは正しい成果物を作っているか、かなり一生懸命チェックしないといけないこともあります。

デジタル化、DX推進、AI導入といったことは、業務を根本から変える業務変革です。その証拠とも言えるのが、抵抗勢力の存在です。改善レベルのことであれば、文句は言っても抵抗までする人はあまりいません。勢力にはなり得ないのです。

社員全体が会社を信用し、今はたいへんでも必ず明るい未来が来ると確信が持てないと抵抗勢力はなくなりません。そこで社員の信用を担保するのが、PMVVということなのです。

ただPMVVが存在するだけではダメで、経営者の方針や行動がPMVVと矛盾しないことも求められます。社員が「経営者は口先だけで、変革に協力しても評価されない。むしろ職場で浮いてしまう」などと思ってしまったら、変革などおぼつきません。

さらに言えば、PMVVが社内文化として根付く必要があります。

たとえばDXがなかなか進まないので、社内ヒアリングをした会社がありました。仮にA社としましょう。ヒアリングの結果、店舗在庫を最適化するための施策として、AIの需要予測に基づいたタイムリー(すなわち頻繁)な運送という施策が立案されたのですが、運送部門の目標が運送コスト削減でしたので、それと矛盾してしまうことがわかりました。店舗在庫が最適化されることで店舗部門は評価されますが、それを実現しようとすると運送部門は評価されないということだったのです。

以前取材したコンサルタント氏の言葉で、「カルチャー(文化)がネーチャー(自然)になってはじめて変革ができるようになる」というのがありました。私の知る限りA社には立派な社内カルチャーがあるのですが、ネーチャーと言えるほど根付いていなかったのかもしれません。

カルチャーがネーチャーになっていたら、関連部署同士で何が会社にとって最適かという調整が自然と行われ、各部署の目標や施策が矛盾してしまうことなどなくなるはずなのです。そんなに理想的にいくわけがないと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし私が取材したAI導入やDX推進に成功している会社ではできていました。私も正直なところ、かなり驚きました。だからこそ感動もしたのです。

PMVVを言語化しただけでは変革は進みません。しかしまずカルチャーを作るためにはPMVVが必須だということです。そしてカルチャーをネーチャーにするためには経営層の率先垂範の姿勢と根気が必要なのです。

著者プロフィール: 森川 ミユキ(もりかわ みゆき) ITに強いビジネスライター。1987年に大手SI企業に入社し、数多くのシステム開発プロジェクトにインフラ技術者兼マネージャーとして参画する。営業企画、コンサル営業を経て、ITコンサルタントとして独立。その傍ら2007年に執筆活動を開始。2014年からライター専業となり、主に経営者やビジネスパーソン向けにAIやDX、デジタルマーケティングをテーマとした執筆を行ってきた。日本ディープラーニング協会G検定合格。

著者プロフィール: 森川 ミユキ(もりかわ みゆき) ITに強いビジネスライター。1987年に大手SI企業に入社し、数多くのシステム開発プロジェクトにインフラ技術者兼マネージャーとして参画する。営業企画、コンサル営業を経て、ITコンサルタントとして独立。その傍ら2007年に執筆活動を開始。2014年からライター専業となり、主に経営者やビジネスパーソン向けにAIやDX、デジタルマーケティングをテーマとした執筆を行ってきた。日本ディープラーニング協会G検定合格。